海勃湾区是乌海市政府驻地,是沿黄流域重要节点城区之一。编制乌海市海勃湾区国土空间总体规划,是加快推进产业转型、城市转型,推动实现高质量发展、高品质生活、高效能治理目标的关键举措;是保障重大战略实施、推动全面振兴的重要手段;是衔接市国土空间规划、统筹全区空间资源调配的重要平台。海勃湾区国土空间总体规划,是对海勃湾区行政辖区范围内国土空间保护、开发、利用、修复作出的具体安排和部署,是对乌海市国土空间总体规划和相关专项规划的细化落实,侧重实施性和操作性,是编制镇国土空间规划、相关专项规划、详细规划和开展各类保护开发建设活动、实施国土空间用途管制的基本依据。

一、规划原则:

1、生态优先、绿色发展

深入贯彻习近平生态文明思想,统筹协调人水地、产城乡关系,合理布局生态、农牧、城镇空间,全面加强草原、森林、湿地等生态系统保护,支撑“双碳”目标实现路径,落实内涵式、集约式、绿色化高质量发展新路子要求。

2、问题导向、协调发展

以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、规划实施评估和灾害风险评估为基础,着力解决国土空间存在的核心问题;探索规划“留白”机制,协调好保护与发展、刚性与弹性、存量与增量、近期与远期关系,为区域可持续发展预留空间,牢牢守住粮食、生态、能源等安全底线。

3、统筹兼顾、严格管控

明确空间发展战略,优化全域国土空间保护利用格局,突出对高质量发展的引领作用。落实上位规划刚性管控要求,统筹划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等控制线,强化规划的管控约束作用。

4、以人为本、提升品质

坚持以人民为中心的发展思想,从社会全面进步和人的全面发展出发,注重城乡融合、完善功能,改善环境、提升品质,提高资源利用质量和效率,促进城乡发展方式由外延扩张向内涵提升转变,不断提升城乡品质。

5、因地制宜、营造特色

保护自然山水格局,结合资源禀赋,制定国土空间保护和利用策略;运用城市设计、乡村营造,塑造城乡特色风貌;传承自然和历史文化脉络,保护利用山水林田湖草沙等自然资源和历史文化遗存等人文资源,符合海勃湾区特色,引导特色发展。

6、智慧规划、高效治理

融入国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,强化大数据、智能感知数据在规划决策方面的支撑作用。统筹协调政府各个部门专项规划和不同领域的空间利用诉求,充分吸收公众和专家的意见,提高规划治理效率。

二、总体规划目标:围绕发展定位,立足发展优势,把握发展趋势,顺应发展形势,加快清洁能源布局,促进资源经济转型,强化生态环境修复,提升人居环境质量,实现生态和谐融城、民生均衡促城、产业持续兴城。全面落实黄河流域高质量发展要求、创新发展思路、探索发展路径、转换发展动能、优化区域发展格局,与周边地区协同发展。

三、规划指标体系:落实自治区、市规划要求与海勃湾区自身发展理念,制定空间底线、空间结构与效率、空间品质、地方特色四个方面共33项管控指标,包含9项约束性指标、29项预期性指标的规划指标体系。

规划指标体系表

编号 | 指标 | 规划基期年 | 2025年 | 2035年 | 指标属性 | 指标层级 |

一、空间底线 | ||||||

1 | 耕地保有量(万亩) | 3.0895 | ≥3.0335 | ≥3.0335 | 约束性 | 旗县域 |

2 | 永久基本农田保护面积(万亩) | — | ≥0.6395 | ≥0.6395 | 约束性 | 旗县域 |

3 | 生态保护红线面积 (平方千米) | — | ≥95.7216 | ≥95.7216 | 约束性 | 旗县域 |

4 | 城镇开发边界扩展倍数 | — | ≤1.2141 | ≤1.2141 | 约束性 | 旗县域 |

5 | 自然保护地陆域面积占陆域国土面积比例(%) | 15.21 | ≥15.21 | ≥15.21 | 预期性 | 旗县域 |

6 | 用水总量 (万立方米) | 11720 | ≤8300 | 依据市下达任务确定 | 约束性 | 旗县域 |

7 | 林地保有量(万公顷) | 0.44 | ≥0.44 | ≥0.44 | 预期性 | 旗县域 |

8 | 森林覆盖率(%) | 4.38 | ≥4.41 | ≥4.53 | 预期性 | 旗县域 |

9 | 基本草原面积(万亩) | — | — | — | 约束性 | 旗县域 |

10 | 草原综合植被盖度(%) | 21.00 | ≥21.26 | ≥21.36 | 预期性 | 旗县域 |

11 | 湿地保护率(%) | 79.60 | ≥79.60 | ≥79.60 | 预期性 | 旗县域 |

12 | 水域空间保有量(万亩) | 3.54 | ≥3.54 | ≥3.54 | 预期性 | 旗县域 |

13 | 自然和文化遗产(处) | 6 | ≥6 | ≥6 | 预期性 | 旗县域 |

二、空间结构与效率 | ||||||

14 | 常住人口规模(万人) | 33.92/ 31.90 | ≤34.16/ 32.62 | ≤36.16/ 34.10 | 预期性 | 旗县域、中心城区 |

15 | 常住人口城镇化率(%) | 95.14 | ≥95.72 | ≥97.84 | 预期性 | 旗县域 |

16 | 人均城镇建设用地面积(平方米) | 333.03/ 187.43 | ≤332.73/ 183.29 | ≤313.07/ 175.34 | 约束性 | 旗县域、中心城区 |

17 | 人均应急避难场所面积(平方米) | 2.1 | ≥4.2 | ≥4.2 | 预期性 | 中心城区 |

18 | 道路网密度 (千米/平方千米) | 4.46 | ≥5.0 | ≥6.0 | 约束性 | 中心城区 |

19 | 每万元国内生产总值水耗(立方米) | 44.59 | ≤43 | ≤40 | 预期性 | 旗县域 |

20 | 每万元国内生产总值地耗(平方米) | 70.18 | ≤70 | ≤42 | 预期性 | 旗县域 |

21 | 单位地区生产总值建设用地使用面积下降 | — | ≥0.2% | ≥40% | 预期性 | 旗县域 |

三、空间品质 | ||||||

22 | 公园绿地、广场步行5分钟覆盖率(%) | 58.40 | ≥80 | ≥90 | 约束性 | 中心城区 |

23 | 医疗卫生设施步行15分钟覆盖率(%) | 76.61 | ≥80 | ≥100 | 预期性 | 中心城区 |

24 | 养老设施步行15分钟覆盖率(%) | 33.27 | ≥50 | ≥100 | 预期性 | 中心城区 |

25 | 教育设施步行15分钟覆盖率(%) | 78.79 | ≥80 | ≥100 | 预期性 | 中心城区 |

26 | 文化设施步行15分钟覆盖率(%) | 64.30 | ≥70 | ≥100 | 预期性 | 中心城区 |

27 | 体育设施步行15分钟覆盖率(%) | 71.33 | ≥90 | ≥100 | 预期性 | 中心城区 |

28 | 城镇人均住房面积 (平方米) | 39.89 | ≥50 | ≥60 | 预期性 | 旗县域 |

29 | 每千名老年人养老床位数(张) | 35 | ≥60 | ≥75 | 预期性 | 旗县域 |

30 | 每千人口医疗卫生机构床位数(张) | 6.75 | ≥8 | ≥8 | 预期性 | 旗县域 |

31 | 人均体育用地面积 (平方米) | 0.46 | ≥2.6 | ≥3 | 预期性 | 中心城区 |

32 | 人均公园绿地面积 (平方米) | 15.26 | ≥20 | ≥22.4 | 预期性 | 中心城区 |

33 | 绿色交通出行比例(%) | — | ≥65 | ≥70 | 预期性 | 中心城区 |

34 | 降雨就地消纳率(%) | — | ≥70 | ≥70 | 预期性 | 中心城区 |

35 | 城镇生活垃圾回收利用率(%) | — | ≥35 | ≥40 | 预期性 | 中心城区 |

36 | 农村生活垃圾处理率(%) | 95 | ≥100 | ≥100 | 预期性 | 旗县域 |

四、地方特色 | ||||||

37 | 建成区清洁供暖率(%) | — | ≥98 | ≥100 | 预期性 | 中心城区 |

38 | 公共交通站点300米半径服务覆盖率(%) | — | ≥100 | ≥100 | 预期性 | 中心城区 |

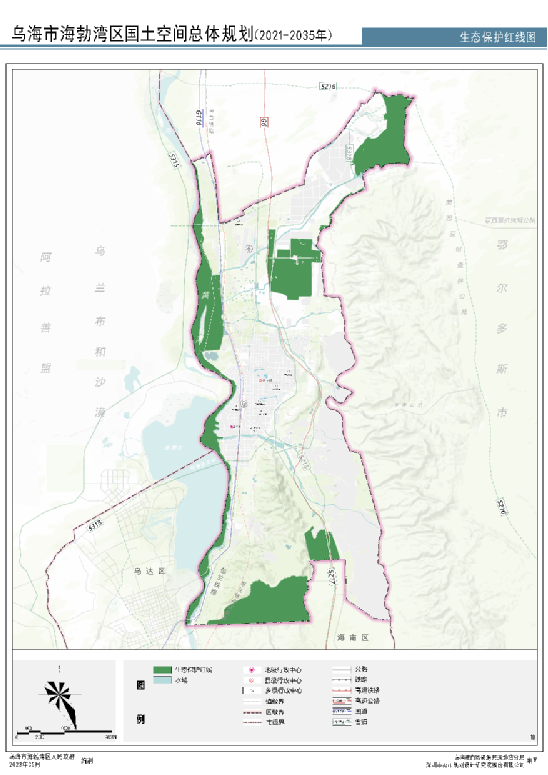

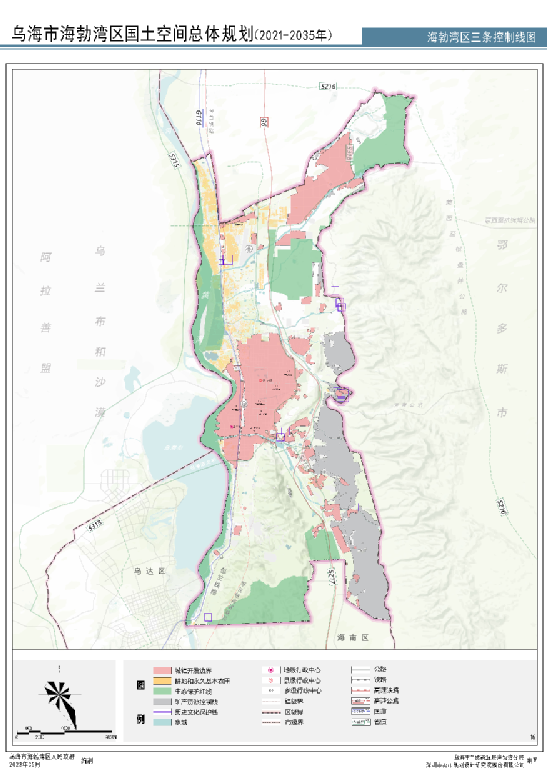

四、三条控制线划定与管控

1、严守耕地红线和永久基本农田

把耕地保护放在首要和优先位置,带位置落实耕地保有量3.0335万亩,其中千里山镇2.63万亩,其他区域0.4万亩。在耕地保有量基础上,保质保量划定永久基本农田0.6395万亩,由千里山镇、滨河街道承担永久基本农田保护任务。强化耕地用途管制,防止耕地“非农化”,遏制永久基本农田“非粮化”。耕地保护目标和永久基本农田依法划定后,任何单位和个人不得擅自占用或者擅自改变其用途。规范建设占用耕地占补平衡,严格落实“先补后占、占一补一、占优补优”。实行耕地年度“进出平衡”,严控一般耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。

严格落实永久基本农田特殊保护制度,严禁通过擅自调整相关规划等方式,规避占用永久基本农田用地转用或者土地征收的审批。临时用地、矿业权设置、重大建设项目选址和确实难以避让永久基本农田的,按照国家、自治区自然资源主管部门有关要求办理相关手续,按照数量不减、质量不降原则进行补划。土地整理复垦开发、高标准农田建设等项目因开展必要的农田生产道路、沟渠、灌排等配套设施建设,涉及少量占用和优化永久基本农田布局的,要在项目区内予以补足平衡。同步划定永久基本农田储备区,为重大建设项目占用永久基本农田快速补划提供基础支撑。

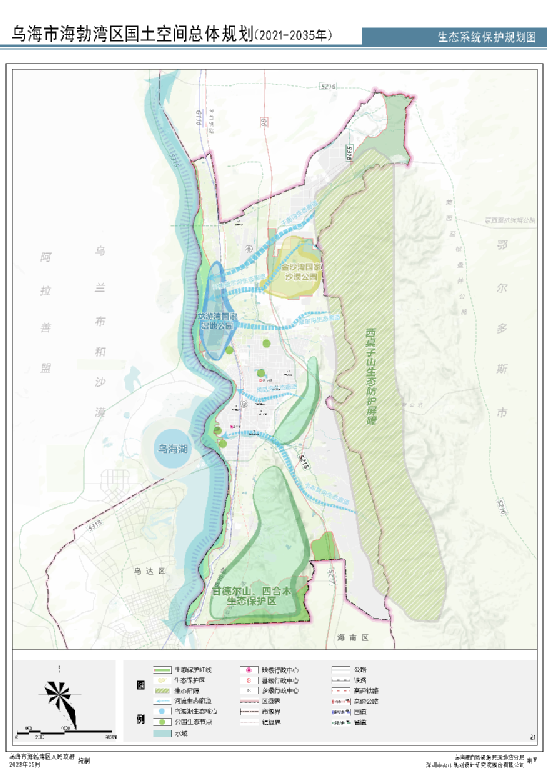

2、科学划定生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能,必须强制性严格保护的区域,海勃湾区划定生态保护红线面积为95.7216平方千米。包括黄河沿岸区域、27处一级水源保护地以及内蒙古西鄂尔多斯自然保护区、金沙湾国家沙漠公园、龙游湾国家湿地公园3处国家级自然保护地。

生态保护红线按照“自然保护地核心保护区、生态保护红线内其他区域”两级分区进行管理。其中:自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动;生态保护红线内其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

确立生态保护红线优先地位。生态保护红线划定后,相关规划要符合生态保护红线空间管控要求,不符合的要及时进行调整。发挥生态保护红线对于国土空间开发的底线作用,定期组织开展生态保护红线评价,及时掌握生态功能状况及动态变化。

3、严控城镇规模和城镇开发边界

规划到2035年,全区城镇开发边界扩展倍数为1.2141。

城镇开发边界划定优先避让耕地和永久基本农田、生态保护红线,确保三条控制线不交叉不重叠不冲突,促进城镇有序、适度、紧凑发展,实现多中心、网络化、组团式、集约型的城乡国土空间格局。

海勃湾区集中开发建设活动应在城镇开发边界内选址。在不突破规划建设用地规模和不违反总体规划的前提下,可根据经济社会发展需求,对城镇开发边界范围内的规划建设用地布局进行调整。在规划期内,城镇开发边界能建多少由建设用地规模决定,在城镇开发边界范围内需先落实建设用地规模才能开展各类建设。

城镇化发展不可以逾越城镇开发边界。城镇开发边界外的农村集体建设用地上的建设活动应符合村庄规划和农民建房的相关规定;城镇开发边界外进行单独选址建设的各类区域交通、市政基础设施、特殊用地应尽量不占或少占用耕地,避免占用基本农田,并应符合总体规划管制要求和规划主管部门出具的选址意见。

城镇开发边界依法划定后,任何单位和个人不得擅自改变其边界范围,因战略性重点建设项目等选址确需调整城镇开发边界的,按程序经主管部门批准后方可进行局部调整,并且保证城镇开发边界范围内建设用地总规模不增加。未经法定程序,如果逾越了城镇开发边界,将在领导干部自然资源资产离任审计、绩效考核、奖惩任免、责任追究中作为重要的负面评价依据。

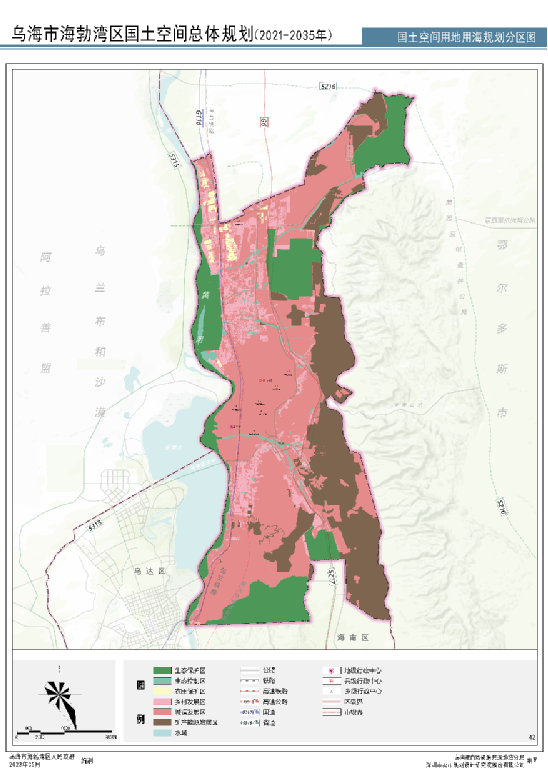

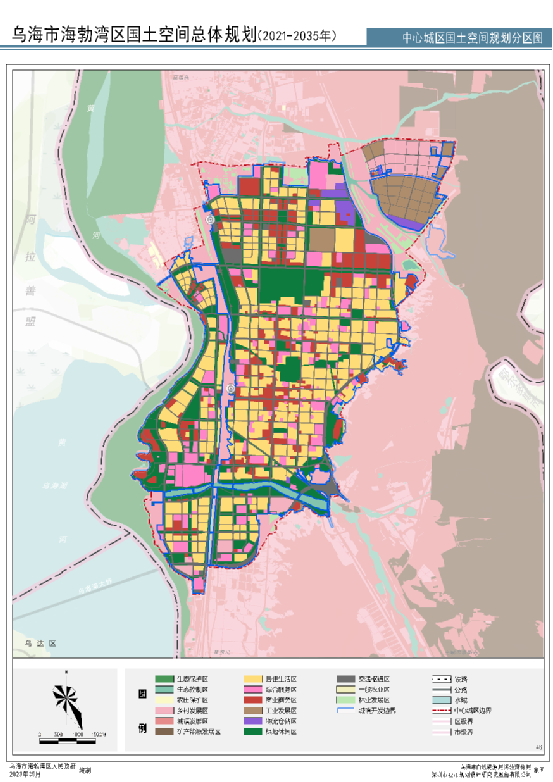

五、落实主体功能区分区

1、落实城市化地区主体功能定位

落实《内蒙古自治区国土空间规划(2021—2035年)》里的主体功能区规划,落实《乌海市国土空间总体规划(2021-2035年)》里的主体功能区布局及定位,将海勃湾区全域划为城市化地区。城市化地区是新型城镇化的主要承载地区,是推进以人为中心的新型城镇化建设,促进区域协调发展的重要支撑点。严格落实规划新增城镇建设用地规模控制,城镇建设用地向开发边界内集中建设区集中,不得突破规划城镇开发边界范围。

2、细化主体功能划分

立足海勃湾区资源禀赋和本底特征,落实内蒙古自治区和乌海市级主体功能分区,以乡镇(街道)为单元细化主体功能分区。海勃湾区无农产品主产区及重点生态功能区,城市化地区主体功能区涵盖范围包括千里山镇、林荫街道、滨河街道、凤凰岭街道、海北街道、新华街道、新华西街道等乡镇(街道)全域范围,其中,千里山镇、海北街道、林荫街道、新华街道叠加类型为能源资源富集区。

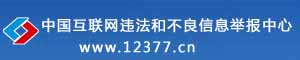

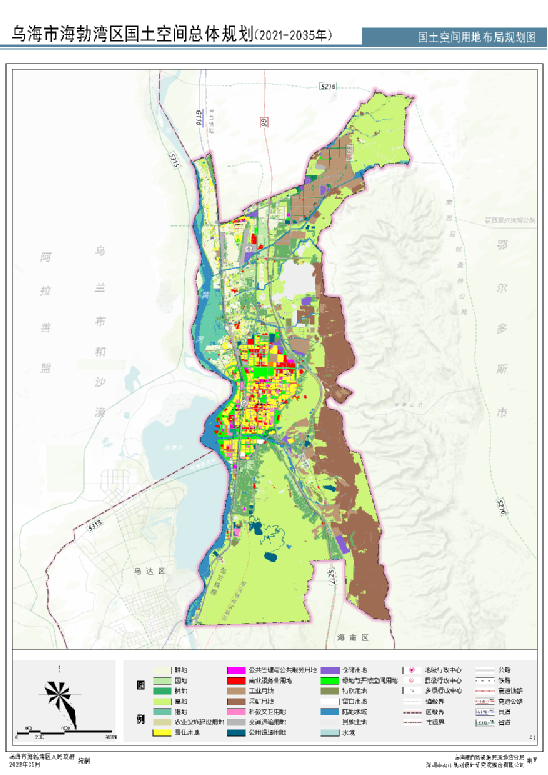

六、国土空间用途结构优化

1、优化国土空间用途布局

按照自上而下的原则,严格落实《乌海市国土空间总体规划(2021-2035年)》规划用地指标。协调安排农业用地,保障区域粮食安全;以生态优先为基本原则,合理布局生态空间;控制优化建设用地,满足地方发展;科学开发未利用地,满足土地后备需求。

2、强化农业用地保障

保持耕地、园地布局相对稳定;加强生态公益林建设,实施造林绿化工程;统筹推进设施农业建设,引导特色蔬果集中连片种植,扶持养殖业规模化发展。到2035年,耕地面积3.03万亩;园地面积保持稳定;林地面积保持稳定;草地面积15.80平方千米。

3、加强重要生态空间保护

严格保护生态空间重要区域,开展水环境治理和水生态修复。规划至2035年,辖区湿地面积1082.37公顷。陆地水域面积2359.47公顷。

4、合理确定建设用地结构

严格保护生态空间,避开优质耕地和永久基本农田,以“存量为主,增量为辅,增存并举”的思路,在《乌海市国土空间总体规划(2021-2035年)》下达的建设用地和城镇建设用地等约束性指标的控制范围内,合理确定建设用地供应结构。城镇建设用地结合现状建设和规划人口、城市规模适度扩大,建设用地结构进一步优化,保障交通、市政等基础设施落地。优先补足公共服务设施和绿地广场等开敞空间,提升城市公共服务水平。从节约集约角度出发,优化调整产业用地布局,混合布置相应配套,提升土地利用效率。

5、其他用地

主要为裸土地和沙地。规划完善水沙调控机制,强化土地沙化荒漠化防治,发挥沙水山城特色,建设黄河沙漠特色旅游目的地。规划至2035年,全区其他土地占全区国土空间总面积的2.98%。

七、保障农业发展空间

1、农业发展格局

强化耕地空间、数量、质量、生态、产能等“五位一体”保护,协调城镇发展和生态保护,融合地方特色农业产业,完善耕地多功能复合利用,实现“三生”与“三农”统筹发展,合理构建“国家农业产业强镇为主、城郊农业区为辅、多业支撑”的农业空间发展格局。

千里山国家农业产业强镇重点以千里山镇沿黄河东部区域的种植业和中部的特色农业为支撑,保障重要农产品的有效供给。

城郊农业区以规模化、标准化设施农业基地和农业园区建设为重点,积极发展集种植、采摘、休闲、旅游、观光为一体,融合三次产业的现代都市农业。

多业态产业以突出农林田园生态系统的多元价值和功能,凭借优质农业资源,培育壮大一批农业新产业新业态。

2、强化耕地管制

(一)坚守耕地规模底线,强化耕地保护责任机制

把耕地保护目标和永久基本农田任务足额带位置分解下达,落实到地块图斑,纳入国土空间基础数据库“一张图”管理。建立耕地保护党政同责机制,逐级签订耕地保护目标责任书,形成区、镇(街道)、村(社区)、组、户五级耕地保护责任体系。采取“长牙齿”的硬措施,加大耕地执法监察力度,充分利用卫片执法、耕地卫片监督、年度国土变更调查等手段,开展耕地动态监测监管。

(二)强化耕地用途管制

坚决遏制耕地“非农化”。严禁任何单位、组织或个人占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土、建设围墙等;严禁未经批准在耕地上种植树木、苗木、绿化造林;严禁在耕地上挖湖造景、种植草皮;严禁擅自扩大退耕还林还草还湿还湖规模;严禁违规超标准建设绿化带;严禁工商企业、经济组织、经营主体(农民合作社、家庭农场)等社会资本未经批准流转土地将耕地转为林地、园地等其他农用地;严禁违规占用耕地进行非农建设;严格控制新增农村道路、畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施等农业设施使用耕地。

(三)落实耕地“双平衡”

强化建设项目占用耕地的必要性论证,完善对非农建设占用耕地的控制和引导,规范建设占用耕地占补平衡,严格落实“先补后占、占一补一、占优补优”。实行耕地年度“进出平衡”,严控一般耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地,确需转为其他农用地的,应补足同等数量、质量的可长期稳定利用耕地。合理腾挪与规划开发建设空间高度重叠的现状耕地,力争到2035年,通过“占补平衡”、“进出平衡”补充的耕地数量不少于合法减少的耕地数量。

八、保护生态空间

构筑生态空间格局。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,全区形成“一屏三区、一带多廊、一心多点”的生态空间安全格局。

加强生物多样性保护修复。有序开展生物多样性本底调查,积极开展甘德尔山地区的山体绿化,防范水土流失,涵养水源,加强重点生物遗传资源、极小种群野生植物四合木、半日花、野生动物岩羊等特有物种的保护和生境修复。持续推进乌海湖生态修复工程,修复水生生物多样性恢复。

推进生态系统碳汇能力提升。巩固生态系统固碳作用。科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界,稳定现有森林、草原、湿地、耕地等重要生态空间的固碳作用。到2030年,生态系统质量和稳定性明显增强,生态安全屏障更加稳固。

提升生态系统碳汇能力。推进自然保护地建设工程、湿地和野生动植物保护工程。深入推进大规模国土绿化行动。推进生态廊道建设。持续加强重要湖泊、湿地生态修复,改善湖泊生态环境,恢复湿地生态功能。森林草原质量和生态系统功能得到明显提高,生态产品供给能力显著增强,林草生态系统碳汇增量稳步提升。

九、乡村振兴与村庄布局

保障乡村发展空间。严格落实“一户一宅”,引导农村宅基地集约布局,引导村民在村庄建设用地内集中居住,并逐步向中心村集中。优化集中居民点服务供给,促进设施共建共享,提高资源利用节约集约水平。位于村庄建设集中区外的现状零星建设用地,通过土地整理、宅基地置换等方式逐渐进行空间整合。

引导乡村地区分类发展。加强村庄分类引导与管控,对村庄建设活动实施统一规划管理,杜绝各类新增违法建设活动。依据乡村生态人文资源禀赋、区位条件、发展动力与全域重大项目建设情况,划分2个集聚提升类村庄,分别为新丰村、团结新村;2个特色保护类村庄,分别为巴音乌素村、王元地村;1个其他类村庄,为新地村。

促进乡村产业高质量发展。立足资源禀赋,突出特色,差异竞争,加快实施“一村一品”战略,因地制宜推进一批契合市场需求的“专精特”农业发展,促进生产要素在空间和产业上的优化配置,集聚形成具有规模优势的种养殖区、产业带,打造一批特色鲜明、优势突出、市场竞争力较强的农产品。

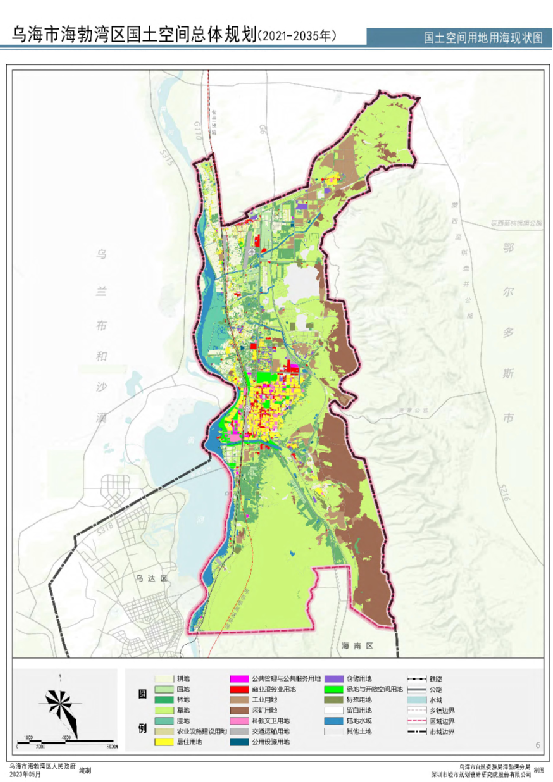

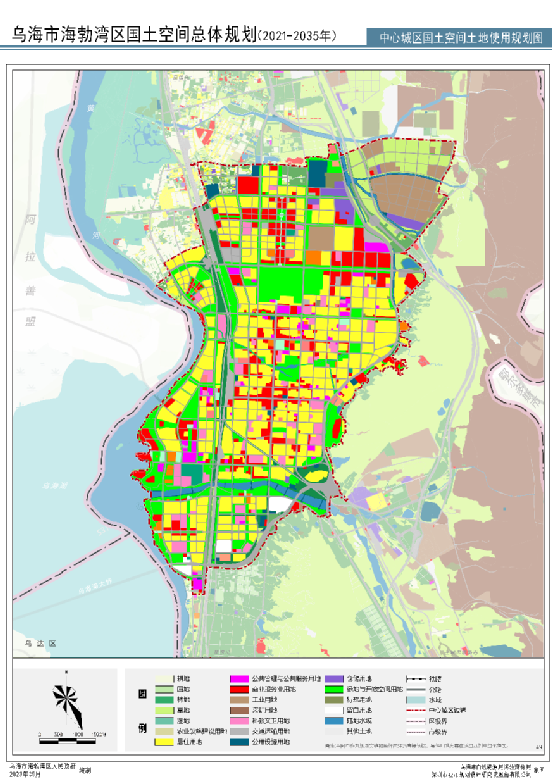

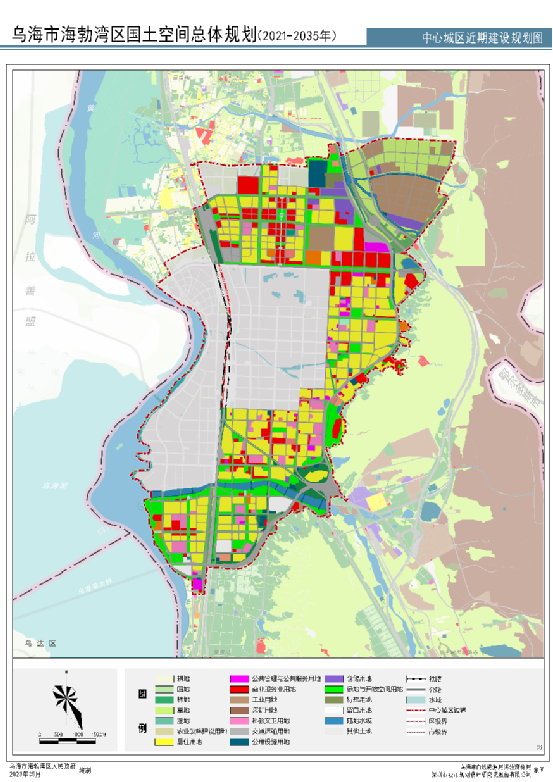

十、中心城区布局优化

1、发展规模

海勃湾中心城区包括海勃湾城区及北部加工园,西至黄河,东至城际快速,北至北纬一街,南至S318公路。规划至2035年,中心城区用地规模5977.75公顷,规划人口规模34.1万人。

2、功能定位

海勃湾区主体功能定位为城市化地区,以滨河二期、高铁服务区为核心建设区域中心城市服务平台,老城区实施城市更新。围绕桌子山、甘德尔山及山前区域建设光伏、风能、抽水蓄能构成的可再生能源基地,引领乌海市能源结构调整

3、中心城区用地结构布局

规划至2035年,海勃湾中心城区建设用地规模为5977.75公顷。

居住用地1634.17公顷,占海勃湾中心城区建设用地的30.01%,人均居住用地47.92平方米;

公共管理与公共服务用地454.42公顷,占海勃湾中心城区建设用地的8.34%,人均公共管理与公共服务用地13.31平方米;

商业服务业用地545.10公顷,占海勃湾中心城区建设用地的10.01%,人均商业服务业用地15.99平方米;

工矿用地264.45公顷,占海勃湾中心城区建设用地的4.85%,人均工矿用地7.75平方米;

仓储用地76.31公顷,占海勃湾中心城区建设用地的1.40%,人均仓储用地2.24平方米;

交通运输用地1240.25公顷,占海勃湾中心城区建设用地的22.78%,人均交通运输用地36.37平方米;

公用设施用地1009.12公顷,占海勃湾中心城区建设用地的1.86%,人均公用设施用地2.96平方米;

绿地与开敞空间用地1065.75公顷,占海勃湾中心城区建设用地的19.58%,人均绿地与开敞空间用地31.25平方米;

特殊用地19.35公顷,占海勃湾中心城区建设用地的0.35%,人均特殊用地0.57平方米;

留白用地43.70公顷,占海勃湾中心城区建设用地的0.81%,人均留白用地1.28平方米。

具体地块用途、边界定位、开发建设强度、用地兼容等规划管控要求在详细规划中确定。

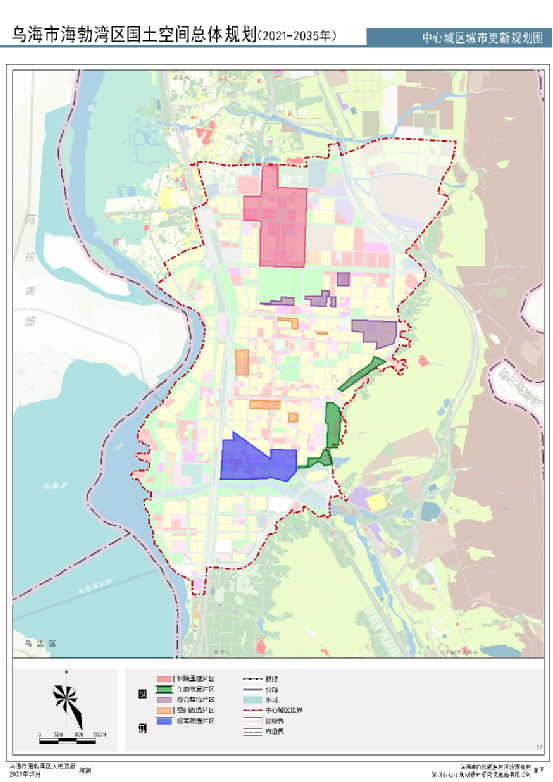

十一、城市更新

统筹低效用地再开发。遵循“政府统筹、规划引领、公益优先、节约集约、市场运作、公众参与”的原则,积极鼓励棚户片区和旧工业区有机更新,统筹推进拆除重建类城市更新,有序引导棚户区改造,加强多种再开发手段的有机衔接与综合运用,明确全面改造、微改造、混合改造等片区,促进城市空间结构优化、产业转型发展和空间品质提升,增加住房供应,提升公共设施服务水平与基础设施支撑能力。到2035年,全区完成11个城市更新重点片区再开发,包括商业更新片区2个、品质居住更新片区5个、公服设施提升改造类2个、工业统筹片区1个、综合整治片区1个。

更新改造类规划片区

更新改造类更新单元 | 编号 | 规划改造方向 | 备注 |

商业更新 片区 | 1 | 商业、产业、配套居住 | 位于林荫大道两侧市车管所周边,片区集合建材、汽车4s、家具卖场等;打造乌海高品质生活服务集合中心 |

2 | 商业、居住 | ||

品质居住 更新片区 | 3 | 居住为主 | 位于中心城区城北和城南,片区集聚公园、绿地以及各种公共服务设施,满足高品质小区的规划要求,打造符合乌海特色的城市品质居住片区 |

4 | 居住为主 | ||

5 | 居住为主 | ||

6 | 居住为主 | ||

7 | 居住、商业 | ||

公服设施 更新片区 | 8 | 城市配套公服为主 | 位于中心城区中心位置,集合周边零散用地,统筹城市片区功能,规划新增城市相关服务设施,提升城市服务水平 |

9 | 城市配套公服为主 | ||

工业统筹 片区 | 10 | 工业、城市仓储物流 | 位于三厂片区,依托工业基础,统筹更新相关工业用地,打造城市工业基地 |

综合整治片区 | 11 | 生态修复 | 位于中心城区东侧、沿S217两侧,片区沿地震断裂带,用地功能规划为生态修复保护为主 |

国土空间功能结构调整表

用地类型 | 规划基期年 | 规划目标年 | |

面积 | 面积 | ||

耕地(万亩) | 3.09 | ≥3.0335 | |

园地(平方千米) | 7.44 | 保持稳定 | |

林地(平方千米) | 42.01 | 保持稳定 | |

草地(平方千米) | 208.68 | ≥15.80 | |

城乡建设用地 (平方千米) | 城镇 | 35.68 | 持续增加 |

村庄 | 5.15 | 保持稳定 | |

区域基础设施用地(平方千米) | 30.02 | 持续增加 | |

其他建设用地(平方千米) | 112.33 | 保持稳定 | |

陆地水域(平方千米) | 25.19 | 保持稳定 | |

国土空间规划用途分区表

一级区 | 二级区 | 面积 | |

生态保护区 | 自然保护地核心区 | 12.59 | |

自然保护地一般控制区 | 61.50 | ||

自然保护地以外生态保护红线区 | 21.63 | ||

生态控制区 | 生态保育区 | 1.75 | |

生态修复区 | 4.15 | ||

生态保留区 | 3.94 | ||

农田保护区 | 永久基本农田保护区 | 4.26 | |

永久基本农田储备区 | 0 | ||

乡村发展区 | 村庄建设区 | 3.27 | |

一般农业区 | 43.39 | ||

林业发展区 | 1.64 | ||

城镇发展区 | 城镇集中建设区 | 居住生活区 | 16.47 |

综合服务区 | 11.41 | ||

商业商务区 | 6.89 | ||

工业发展区 | 23.45 | ||

物流仓储区 | 5.35 | ||

绿地休闲区 | 13.72 | ||

交通枢纽区 | 6.98 | ||

其它建设区 | 137.26 | ||

矿产能源发展区 | 矿产资源开采区 | 107.33 | |

中心城区城镇建设用地结构规划表

序号 | 用地类型 | 规划基期年 | 规划目标年 | ||

面积 (平方千米) | 比例(%) | 面积 (平方千米) | 比例(%) | ||

1 | 居住用地 | 13.81 | 26.88% | 16.34 | 30.01% |

2 | 公共管理与公共服务用地 | 3.78 | 7.36% | 4.54 | 8.34% |

3 | 商业服务业用地 | 3.88 | 7.55% | 5.45 | 10.01% |

4 | 工矿用地 | 3.87 | 7.53% | 2.64 | 4.85% |

5 | 仓储用地 | 1.35 | 2.63% | 0.76 | 1.40% |

6 | 交通运输用地 | 7.35 | 14.31% | 12.40 | 22.78% |

7 | 公用设施用地 | 0.22 | 0.43% | 1.01 | 1.84% |

8 | 绿地与开敞空间用地 | 5.55 | 10.80% | 10.66 | 19.58% |

9 | 特殊用地 | 0.40 | 0.78% | 0.19 | 0.35% |

10 | 留白用地 | 0 | 0% | 0.44 | 0.81% |

11 | 201.202内的其他用地 | 11.17 | 21.74% | 0 | 0.00% |

合计 | 51.38 | 100.00% | 54.44 | 100.00% | |

耕地、永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界

规划指标分解表

行政区 | 耕地保有量(万亩) | 永久基本农田保护面积(万亩) | 生态保护红线面积(平方千米) | 城镇开发边界扩展倍数 |

滨河街道 | 0.3024 | 0.0187 | 12.0834 | 1.1683 |

凤凰岭街道 | 0.0080 | 0 | 0 | 1.0679 |

海北街道 | 0.0068 | 0 | 0 | 1.0368 |

林荫街道 | 0.0708 | 0 | 0 | 1.3335 |

千里山镇 | 2.6283 | 0.6208 | 55.3699 | 1.2851 |

新华街道 | 0.0220 | 0 | 28.2314 | 1.1261 |

新华西街道 | 0.0021 | 0 | 0.0370 | 1.3870 |

合计 | 3.0335 | 0.6395 | 95.7216 | 1.2141 |

上一条:

下一条:

蒙公网安备 15030202000110号

蒙公网安备 15030202000110号